5/21から開催予定だという「ファインバーグ・コレクション展」の情報が出てないだろうかと、江戸東京博物館へ伺ったところ、年度またぎのためなのか、まだ出ていませんでした。

その代わりという訳では無いのですが、「信州善光寺出開帳両国回向院」というパンフが置いてありました。長野の善光寺の御開帳は、次回は再来年なので、まだまだ先なのですが、これは御開帳の出張版。両国駅そばにある回向院に出張されるというのです。

江戸時代にはたいそうな賑わいだったそうで、1778(安政07)年には、60日間で 1,603万人もの参詣があったとの話。(な、嘘な、という感じもしますが ^^;)

今回、東日本大震災復幸支縁 のため、戦後初の出開帳。

復興支援のため、ご利益を受けるため、こりゃ出かけてみなきゃ、と思います。

2013. 4.27 – 5.19

at 両国 回向院

「気になる お祭り・イベント スケジュール」のページに、こういった、祭り・イベントの情報をまとめておりますので、こちらも、ご利用ください。^^

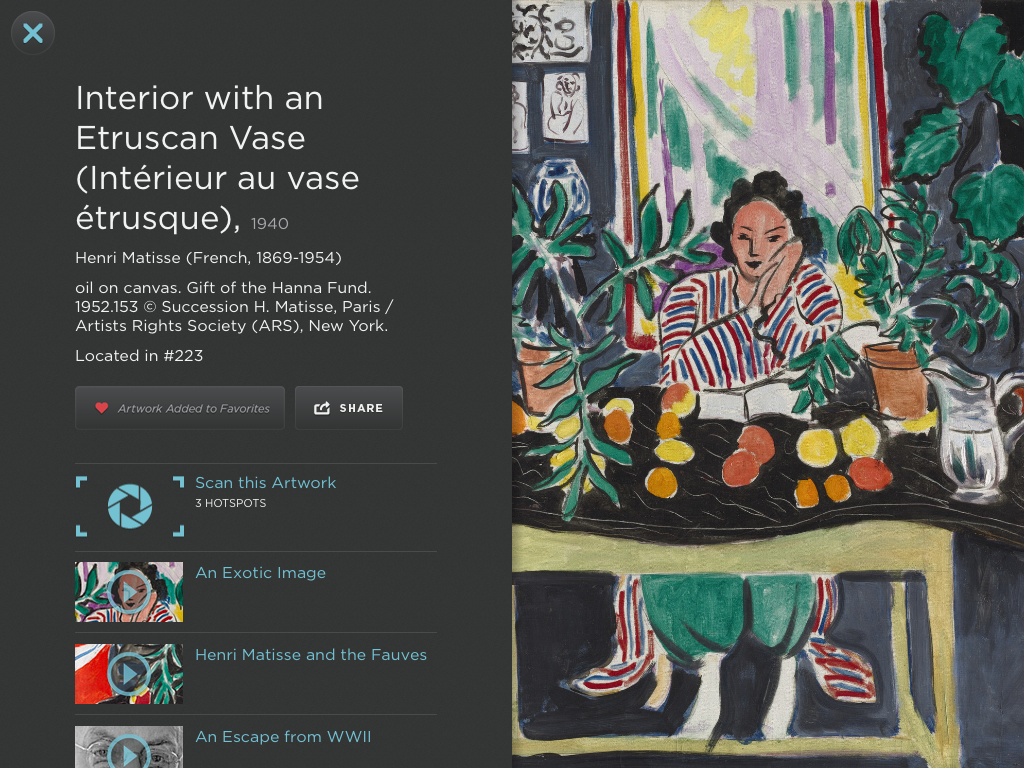

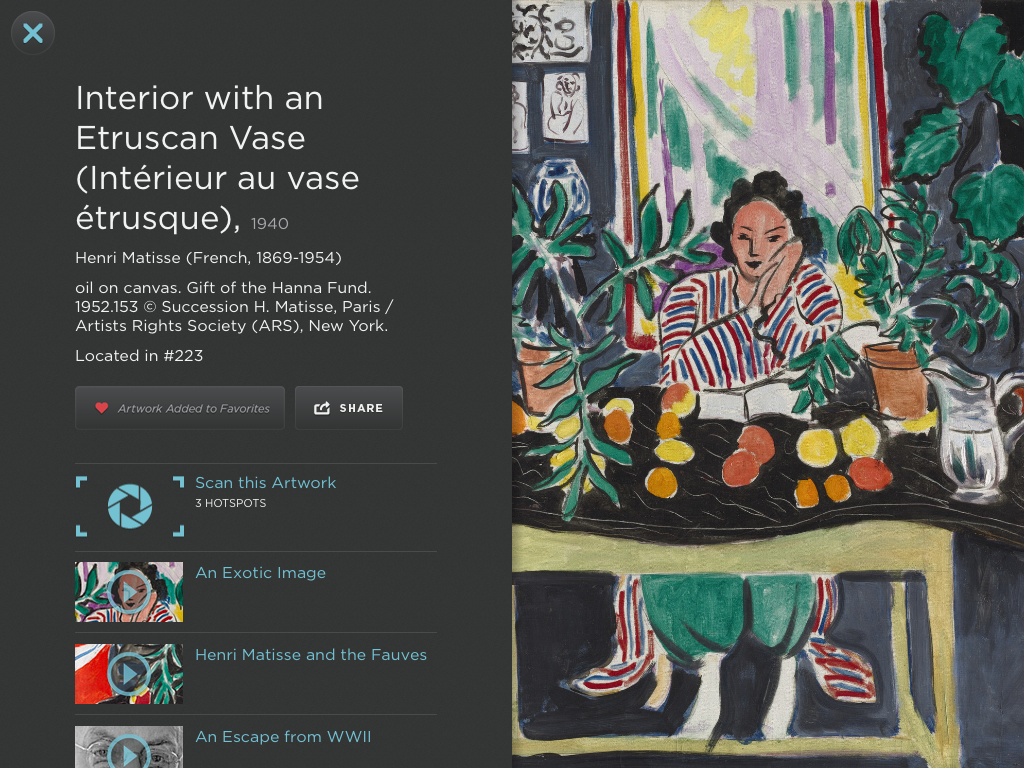

アメリカのクリーブランド美術館が、館内鑑賞と個別作品の解説を受けることができる iPad 専用アプリ “ArtLens” を発表して話題になっています。実際に美術館に行って使用してみないと実感が沸かないところではありますが、iPad を作品の前でかざすと、各部分の解説が出るようになっているようです。

アプリ自体は無料です。→ iTunes のダウンロードページ

実際にダウンロードしてみると、インストールの後でコンテンツの取得をする必要があり、これを進めると、かなりの数のファイルを取りに行きました。

・館内フロアマップと作品画像

・作品別の解説と学芸員による動画での説明

・ツアー形式による作品解説

・今日の展示紹介

・フェイスブック、ツイッターへの投稿

等々と、これまで、いろんな美術館のホームページやアプリが実装してきたことを、発展させて全て盛り込んだという感じです。

これは、マティスの一作品の紹介ページ。音声で学芸員さんが作品の解説をきちんとしてくれる。これ海外の大手美術館のすばらしいところだと思います。

館との連動機能を含めて次世代のシステムであり、米国内各大手美術館も、これを倣うのではないか、との噂もありとのことです。また、いろんな館内設備等を含めてことだと推測しますが、このプロジェクトに 30人のスタッフが8年かけて、300億円ほど使ったというのですから、その規模の大きさに驚かされます。

さて、日本でも東京国立博物館でのスマホアプリ提供など、デバイスを併用した鑑賞サービスが始まっていますが、今後、どういった高度なサービスが出てくるでしょうか、楽しみです。

今回は中国の作品が多く、作者・作品名共に日本では馴染みの薄いものが多いです。ラファエロのデッサンが高額落札されたのは、春からのラファエロ展を前に、ニュースですね。

1. ラファエロ 『 若きアポストルの頭部 』 4,785万ドル

2. 文徴明 ( Wen Zhengming ) 『 江山胜览图 』( landscape ) 1,625万ドル

3. 斉白石 ( Qi Baishi )『 祖国颂 』 ( Ode to the morher country ) 1,329万ドル

4. 文徴明 ( Wen Zhengming ) 『 溪山清远卷 』( Landscape ) 1,199万ドル

5. アルフレッド・ジェンセン 『 進行中の帆船 』 1,038万ドル

6. ヤン・ステーン 『 食事の前の祈り 』 908万ドル

7. Qi Gong 『 江水万里图 长 』(Landscape) 890万ドル

8. クロード・モネ 『 セーヌ川のほとり、アルジャントゥイユの橋 』 882万ドル

9. 張大千 ( Zhang Daqian ) 『 烟江叠嶂 』(Landscape) 839万ドル

10. Li Keran 『 雄关漫道·苍山如海 』(Representation of mao zedong’s poem) 655万ドル

→ artnet の一覧はこちら(画像が見られますが、一月で更新されます)

artnet というメディアが毎月、高額落札されたアート作品のトップ10を発表しているのですが、毎月のページ単位ではアーカイブされていないようで(このサイト、使い方がいまいち判りません)、次の月になると前月ページのデータが消えてしまいます。

なので、日本語訳も含めて、毎月、書き出してみようと思います。

サイトは、こちら → http://www.artnet.com/top10auctions/results.aspx

それで、2012年11月の高額落札作品は下記の通り。80円ぐらいをかけると、それぞれ数十億円の単位になります。

1. ロスコ 『 No.1( ロイヤル・レッドと青 )』 288.9*171.5 7,512万ドル

2. モネ 『 睡蓮 』 88.3*90.8 4,376万ドル

3. ウォーホル 『 自由の女神 』 197.5*205.7 4,376万ドル

4. ピカソ 『 チューリップのある静物 』 130*97 4,152万ドル

5. フランツ・クライイン 『 無題 』 200.7*280.4 4,040万ドル

6. ポロック 『 Number 4 』 76.5*63.5 4,040万ドル

7. ジェフ・クーンズ 『 チューリップ 』 203.2*457.2*520.7 3,368万ドル

8. ベーコン 『 無題(教皇)』 152*94 2,976万ドル

9. リキテンスタイン 『 赤いシャツの裸婦 』 198.1*167.7 2,808万ドル

10. バスキア 『 無題 』 198.1*172.7 2,640万ドル

この月は馴染みのあるアーティストの作品が多かったですね。(いつもは、知らない中国の作家が占めることが多いのです。)

上記作品、どこかでお目にかかれるのを楽しみにしましょう。